【国际古迹遗址日】这些老建筑竟是中国通信的"时间胶囊"

时间:2025-04-18

来源:中国电信博物馆

【国际古迹遗址日】这些老建筑竟是中国通信的"时间胶囊"

在神州大地的经纬线上,一座座通信旧址如沉默的讲述者矗立在历史长河中,它们不仅是城市的地标,更用其独特的“建筑语言”讲述着从竹简尺素到现代通信的文明史诗。

值此4·18国际古迹遗址日,让我们共同回望这些沉默的通信旧址,感受中国通信从“鸿雁传书”到“云端对话”的变化。

01 真如国际电台

真如电台模型 图片拍摄于中国电信博物馆

真如电台模型 图片拍摄于中国电信博物馆

真如国际电台坐落于上海市桃浦镇真大路6号,竣工于1930年,曾被誉为“远东最大国际电台”。它的成立标志着中国国际通信主权从外国电报公司手中收回,具有划时代的意义。可以说,真如国际电台不仅见证了中国通信事业的发展历程,更承载着深厚的红色底蕴和历史记忆。

真如国际电台历经“一·二八”和“八·一三”淞沪抗战等多场战争洗礼,在1949年5月27日发出了上海解放的第一条电讯。新中国成立后,真如国际电台继续发挥积极作用,参与了日内瓦会议、我国第一颗原子弹爆炸、尼克松访华等重大国际活动的通信任务。此外,它还开通了“浦江之声”广播电台,为海峡两岸同胞的沟通搭建桥梁。如今,电台旧址得到了保护,并且成为了国内领先、国际一流的云数据中心等现代通信技术的“落户地”。

02 汉口电报局

汉口电报局原是上海电报总局直属分局,历史可追溯至 1884 年,它设于汉口老熊家巷招商局内,采用“官督商办”模式。随着通信需求增长,1913年升级为“一等甲级电报局”,1920年迁至天津路电报大厦;1927年,其成为全国四大特等电报局之一,直属中央管辖。

民国时期的汉口电报局曾历经多次体制调整:1929年改属湖北电政管理局,1934年兼营长途电话并合并邮政、无线电业务;抗战时期,日伪将其设为“特别军用汉口电报局”;1946年业务并入武汉电信局。新中国成立后,汉口电报局融入武汉电信体系,历经技术革新逐步实现现代化转型。

汉口电报局是近代武汉通信发展的缩影,还是中国电报通信事业的重要里程碑。如今,作为中国电信武汉江岸区分公司,依然守望着这座城市电信业的繁荣发展。

03 南京电信局旧址

南京电信局旧址坐落于秦淮区游府西街8号,1918年始建并于1920 年竣工。抗战前,这里是首都电话局办公大楼,安装有共电式电话交换机和自动电话装置,是民国时期南京电话通信的中枢,见证了南京近代通信事业的起步与发展。

1930 年南京电报局在此建立党支部。抗战胜利后,顾国武等地下党员在此进行秘密活动并将党小组发展为党总支,领导护局斗争。南京解放前夕,该处成为党组织宣传据点。

2019年,中国电信南京分公司党员教育实境课堂展馆在此复建开放。作为 “中央企业爱国主义教育基地”,旧址保留了旋转楼梯等元素,并于同年入选中央企业工业文化遗产名录。

04 北京国际电台中央发信台

来源:人民邮电报

来源:人民邮电报

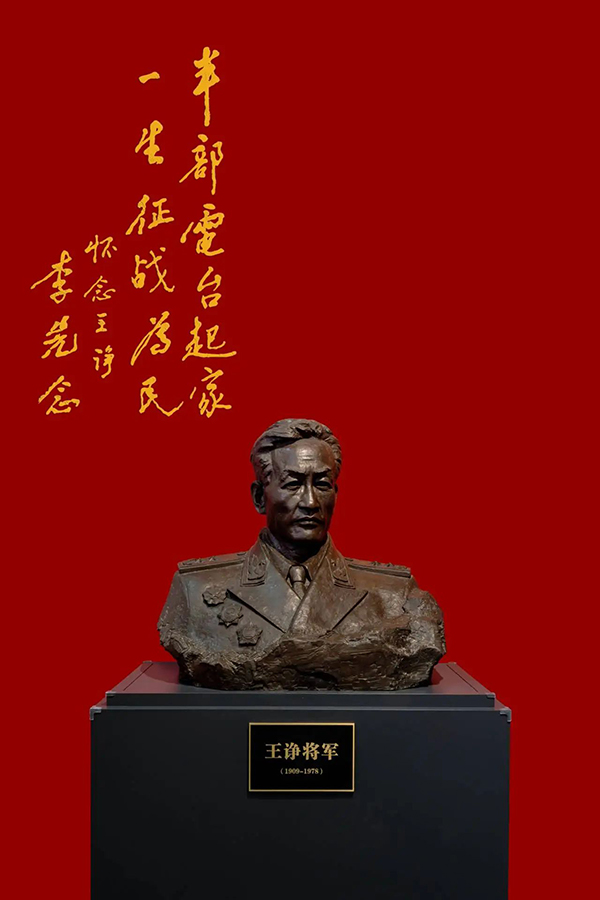

北京国际电台中央发信台坐落于北京东郊,始建于1951年,占地16万平方米,是新中国首个重点通信工程,更以“亚洲第一短波电台”闻名。在这里,原邮电部副部长王诤手书的汉白玉奠基石题字 “邮电部中央无线发信台” 留存至今。它的建成,标志着以北京为中心的国际无线电通信枢纽正式建立。

作为国家一级通信枢纽,它在新中国成立初期承担着传输新华社新闻、中央人民广播电台节目等重任。从日内瓦会议到原子弹爆炸、卫星发射、南极科考,它都以稳定电波见证重大历史时刻,1985 年还创造了与南极考察队一万七千多公里通话的最远距离短波通信纪录。2019 年入选中央企业工业文化遗产,2024 年获 “国家工业遗产” 铭牌。如今机房改造成短波业务展示厅,继续用老式设备和泛黄的历史照片讲述着“电波里的中国故事”。

05 北京电报大楼

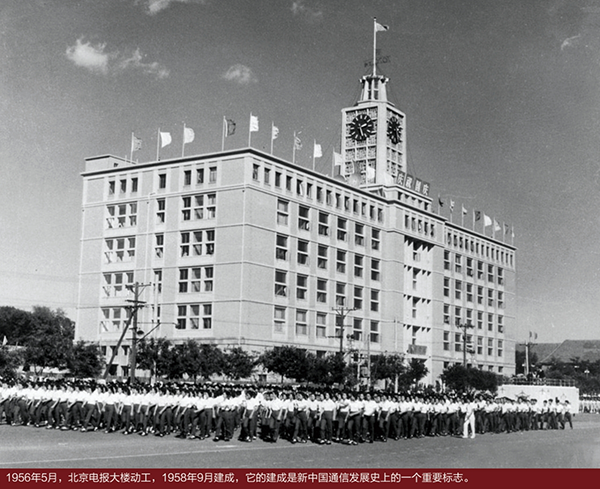

作为新中国通信事业的里程碑式建筑,北京电报大楼始建于1956年并于1958年竣工。它矗立于西长安街11号,是当时中国首座现代化电报大楼,之后更成为全国电报通信的总枢纽。

北京电报大楼的意义非凡:它结束了中国没有全国性通信枢纽的历史,报时钟声成为几代北京人的集体记忆。如1997年香港回归倒计时、2009年国庆60周年联欢晚会……钟声经电视传遍四方,见证了国家的许多重大时刻。

1986年,其启用自动转报系统实现计算机程控化,1995年成为中国首个互联网核心节点。虽然电报业务在21世纪逐渐退出日常生活,但大楼仍作为互联网核心节点继续发挥作用,并在2020年入选第四批国家工业遗产。

如今,电报业务窗口虽已迁移,但它仍屹立街头,塔钟乐曲声声。其砖面与线条记录着岁月,在新时代续写传承与创新篇章。

06 四川国际电台旧址

四川国际电台旧址位于眉山市东坡区尚义镇,是“三线建设”时期的重要军事通信工程。该电台始建于1965年,代号“6501”,是根据中央军委1号文件兴建的地下战略设施,隶属原邮电部。电台占地 232 亩,分 A、B 两区,建筑按战争防御标准打造,具备防爆、防毒、防潮、防原子辐射功能,能抵御 500 磅航空炸弹袭击。地上机房是天然半地下掩体,与山林相融,地下机房采用掘开式双拱隧道结构,曲折如地下长城。

图片来源:@中国电信 微博

图片来源:@中国电信 微博

作为国家级秘密工程,它在战备时期至关重要。例如1979 年对越自卫反击战中,承担通信保障任务,助力战讯畅通。2002 年完成使命后,旧址被改建为通信博物馆及国防教育基地,成为研究通信史的“活化石”,2020 年入选第四批国家工业遗产。

当我们的指尖在屏幕上轻点,当无形的电波穿越山海,这些静默的讲述者,依然在晨昏交替中诉说着文化的密码,它们共同编织成一张无形的网,让城市的记忆永远在线,让红色基因在数字时代焕发新的生机!

参考资料:

1. 《武汉市志-交通邮电志 电信》武汉地方志数字方志馆;

2. 《武汉中山大道》作者:武汉市文化局,武汉出版社,2017;

3. 《官宣!中央企业工业文化遗产名录发布》,来源:中经文化产业综合 国资委;

4. 《南京电信局旧址——中共地下组织革命斗争地》,来源:“红色文艺促进会” 微信公众号;

5. 《中国电信博物馆史话丨短波电台 沟通世界》,来源:人民邮电报;

6. 《追忆过去,“老地方”等你》,来源:中国电信微信公众号;

7. 《代号“6501”:他们在这里践行报国使命》,来源:眉山网。

字体 :

字体 :